Les missions étrangères

Les Missions Étrangères de Paris ont été créées au 17e siècle par Alexandre de Rhodes, missionnaire jésuite, qui souhaitait envoyer des prêtres en Asie afin de convertir le plus grand nombre à la foi catholique. Le séminaire des Missions Étrangères est fondé rue du Bac en 1663 par monseigneur Bernard de Sainte-Thérèse, évêque de Babylone.

Les Missions Étrangères de Paris ont été créées au 17e siècle par Alexandre de Rhodes, missionnaire jésuite, qui souhaitait envoyer des prêtres en Asie afin de convertir le plus grand nombre à la foi catholique. Le séminaire des Missions Étrangères est fondé rue du Bac en 1663 par monseigneur Bernard de Sainte-Thérèse, évêque de Babylone.

La chapelle de l’Épiphanie a été construite en 1683 par l’architecte de Louis XIV. Une médaille à l’effigie du Roi-Soleil est placée dans les fondations. Elle devint caserne pendant la Révolution. Déclarée en 1798 bien national et mise en vente, elle est discrètement rachetée par un prêtre des Missions Étrangères.

Elle est ornée de deux tableaux dont « Le Départ des Missionnaires », peint en 1868 par Charles-Louis de Frédy de Coubertin, père de Pierre de Coubertin qui y est représenté enfant avec sa sœur ainsi que Charles Gounod, organiste titulaire. En 1851, il avait composé la musique du « Chant pour le départ des Missionnaires » puis celle du « Chant pour les Martyrs ».

Une chapelle très dépouillée a été aménagée dans la crypte. Elle contient les reliques de très nombreux missionnaires martyrs canonisés ou béatifiés. Elles sont conservées dans des reliquaires de tailles différentes ou dans un grand ensemble à tiroirs sur lequel leur nom est gravé.

Dans la salle des martyrs, annexe de la crypte, de nombreux objets, ayant appartenu aux missionnaires ou à leurs bourreaux, sont exposés. La cangue portée par Pierre Borie, exécuté au Tonkin, trône au milieu de la salle. De nombreux tableaux, peints par des artistes vietnamiens contemporains des événements illustrés, retracent les supplices infligés aux condamnés à mort.

Le jardin privé d’un hectare appartient aux Missions Étrangères depuis 1664. Il a été dessiné par un disciple d’André Le Nôtre. Dans un de ses angles, un oratoire a été construit vers 1844. Les noms de divers missionnaires canonisés en particulier par Jean-Paul II y figurent ainsi qu’une statue de la Vierge. Une cloche, portant une inscription chinoise disant qu’elle était dédiée à Kouan-in, déesse bouddhique de la miséricorde, s’y trouve depuis 1873 ainsi qu’une stèle offerte par la cathédrale de Séoul à l’occasion de la canonisation des martyrs de Corée en 2003. Composée d’une tortue, la stèle est couronnée d’un chapeau avec deux dragons. Elle est accompagnée d’une lanterne de pierre et d’une inscription votive.

l’oratoire, la cloche chinoise, la lanterne en Pierre

départ des missionnaires de Charles de Coubertin (1868)

le séminaire des missions étrangères 1663 vue du jardin

L’héliport d’Issy-les-Moulineaux – Valérie-André – est situé au sud de la porte de Sèvres et du boulevard périphérique, dans une zone constituant une extension du 15ème arrondissement de Paris.

Avant que Paris Aéroport ne devienne le concessionnaire de l’héliport et que la ville de Paris en devienne le propriétaire foncier en 1956, l’héliport était un aérodrome qui a accueilli un grand nombre d’aviateurs à renommée mondiale (ex : Blériot, Farman …). La notoriété de l’héliport est renforcée par le fait que la commune d’Issy-les-Moulineaux est célèbre pour avoir contribué à l’histoire de l’aéronautique au début du XXe siècle.

Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécurité des hélicoptères de classes et de performances variables grâce à des opérateurs qui prennent en charge l’affrètement des vols et l’hébergement d’hélicoptères privés.

Retour en arrière :

Aviation Civile

en 1946 une décision ministérielle affecte principalement l’aérodrome aux liaisons civiles et à l’aviation privée puis à titre secondaire aux liaisons de l’armée de l’Air. Cette transition est accompagnée par son entrée dans l’établissement public Aéroport de Paris (ADP) en 1949. En 1956 le terrain devient l’héliport de Paris. Dès 1957 ses abords sont aménagés et l’héligare est construite.

Une réduction en plusieurs étapes….

Á partir de 1958, le terrain ne cesse de perdre en superficie. Cela commence par la suppression de 10 hectares pour la construction du périphérique parisien, puis pour la construction de complexes sportifs. Le dernier échange de terrains a lieu en 1994. Il permet l’installation de la Direction, Générale de l’Aviation Civile (DGAC).

Ensuite, inauguration du bâtiment accueillant les locaux de la Sécurité Civile.

Enfin, la tour de contrôle pour assurer la sécurité des vols et fluidifier le trafic aérien. Missions qui font partie de la DGAC .

Durant votre visite, nous avons été accueillis pour une présentation de la tour de contrôle. Puis, nous avons eu accès au passage en zone réservée aux bords de piste et pour une brève présentation des installations.

Un conférencier permanent de l’Union Française de l’Hélicoptère nous a parlé de différents thèmes tels que l’histoire et la technique de la voiture tournante, la filière française de l’hélicoptère premier constructeur mondial – ainsi que les différentes activités opérées par les hélicoptères basés sur place.

En fin de visite dans un hangar, nous avons pu approcher des appareils.

La responsable de la compagnie aérienne Helifirst , basée à l’héliport de Paris, spécialisée dans l’aviation d’affaires corporate VIP et le travail aérien depuis plus de quinze ans nous a présenté sa société et son activité (exemple : transport de passagers pour des déplacements professionnels, gastronomiques, sportifs, vols touristiques, évènements personnalisés pour des entreprises ou des particuliers et dans toutes missions de travail aérien en hélicoptère).

Après une période sans rallye à cause du Covid, ses aficionados ainsi que de nouveaux participants étaient présents par ce beau matin pour le plus grand plaisir de tous.

Aussitôt les équipes au nom fleuri constituées, armées des premières feuilles de route, tout le monde s’est retrouvé à Chaville où le rallye a commencé dès la sortie du parking : lecture, recherche, questionnement, consultation avec ses coéquipiers, tous les ingrédients étaient là pour trouver la bonne réponse.

La halte du matin, très conviviale, a été bien appréciée. Il fallait bien reprendre des forces pour attaquer la rue du Gros Chêne en montée.

Afin de se mettre en appétit, des petites épreuves culturelles furent proposées par les organisatrices. Les équipes, assises sous le kiosque, purent aussi commencer à écrire un texte en rapport avec la route des Huit Bouteilles.

Après le pique-nique, elles repartirent plus ou moins vaillamment pour la seconde partie du rallye. L’équipe, qui avait remporté le plus de points le matin, perdit grandement son avance par rapport aux autres équipes.

Bien que le parc de la mairie fût envahi par le marché des Terroirs, les trois sculptures d’Achiam furent découvertes. Des tables furent les bienvenues pour que les équipes finalisent leurs réponses.

La soirée permit à chacun de prendre connaissance des superbes textes écrits sur le thème de la route des Huit Bouteilles et des réponses. Rires et chansons étaient de la partie ainsi que les victuailles apportées par chacun.

Claudine F. remporta le cadeau du meilleur déguisement. L’équipe gagnante, les Hibiscus, était composée de Claude, Maïté, Martine M. et Jacques. Les autres convives ont reçu un lot pour leur participation au rallye. En piochant dans le sac de cadeaux apportés par chacun, chaque participant est reparti avec un lot supplémentaire.

Les organisatrices (Élisabeth, Évelyne, Martine R. et Noëlle) font appel à tous les adhérents de Clamart Accueil pour l’organisation du rallye pédestre 2024.

Hôtel de Beauvais et balade dans le Marais

Notre promenade nous a emmenés sur les traces de ce qui fut « l’îlot insalubre n°16 » .

Notre promenade nous a emmenés sur les traces de ce qui fut « l’îlot insalubre n°16 » .

Par ci, des portions quasi intactes comme ce pan monumental de l’enceinte de Philippe Auguste sur lequel est édifiée la résidence de Jésuites au XVIIème siècle, actuel lycée Charlemagne. Par là des intégrations dans de nouvelles réalisations, tel que l’hôtel d’Aumont, actuel tribunal administratif.

Quelques pépites comme cette maison à colombage du XVII, rue Fourcy et l’église St Gervais.

Puis l’hôtel de Beauvais, qui cache derrière sa superbe porte concave en bois du XVIIème une perspective surprenante de sa cour intérieure. L’architecte Antoine Lepautre a su faire preuve d’ingéniosité pour masquer l’aspect biscornu de la parcelle où fut édifié cet hôtel particulier. On y trouve de multiples mascarons dont celui représentant Catherine Bellier dite « Catheau la Borgnesse ». Les escaliers sont remarquables. Tant l’escalier d’honneur, majestueux avec sa rampe en pierre ajourée que l’escalier elliptique en fer forgé menant jadis à la chapelle. Pour terminer, un saut dans la passé en descendant au sous-sol où on se retrouve dans les caves gothiques, vestige de la maison médiévale du XVème siècle à l’emplacement de laquelle fut érigé l’hôtel. Décidément, beaucoup de trésors se cachent derrière les façades parisiennes.

Musée et jardins d’Albert Khan ou comment peut-on faire pour que l’humanité se porte mieux.

Le musée départemental Albert-Kahn est consacré à la conservation, la diffusion et la valorisation de l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au service de la connaissance, de l’entente entre les peuples et du progrès.

Le musée départemental Albert-Kahn est consacré à la conservation, la diffusion et la valorisation de l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier philanthrope et humaniste, qui mit sa fortune au service de la connaissance, de l’entente entre les peuples et du progrès.

Au début de la visite la conférencière nous a retracé le contexte de ce musée-jardin.

Ces derniers ont été fermés en 2016 pour une durée de 7 à 8 ans. L’architecte du nouveau bâtiment Kengo Kuma (japonais) a conçu ce nouvel espace en s’inspirant d’une forteresse japonaise.

La visite nous conduit dans un long couloir dont le mur d’images des « archives de la planète », est habillé d’archives visuelles autochromes, un fond sonore (bruit de l’eau) accompagne le visiteur. L’autochrome est un procédé de restitution photographique des couleurs breveté par les frères Lumière et mis au point par Gabriel Doublier. Les particules de couleur microscopiques sont recouvertes d’un vernis protecteur et d’une émulsion (fécule de pomme de terre) sensible à la lumière. Lorsque cette plaque est placée dans l’appareil photographique la lumière va activer l’émulsifiant et ne révéler que les fécules qui correspondent à la couleur du sujet. Le musée possède 72 000 autochromes.

Albert Khan sillonne le monde – trois tours du monde – le dernier de 1908 à 1909. Á cette époque de la révolution industrielle cet infatigable voyageur, va essayer de consigner tous les changements pour permettre à la planète de vivre mieux. Les différents opérateurs qui oeuvrent avec lui, ont parcouru le monde et rapporté les clichés de tout ce qui relève de l’activité humaine : bâtiments religieux, commerces, cérémonies religieuses, réunions familiales, … Comment aux quatre coins du monde on vit, similitudes et différences et à partir de ça imaginer un monde ou on vit de concert.

Le personnage est plein de contradiction il fuyait caméra et journalistes.

Il crée la fondation bourses autour du monde, qui va permettre à des agrégés de partir voyager entre un an et dix huit mois pour aller à la rencontre des gens. L’objectif, partir les yeux grands ouverts et partager l’expérience avec leurs futurs étudiants.

Il a beaucoup investi au Japon et apprécie la philosophie de ce pays. Né en 1860 dans les Vosges il les quitte pour Paris à l’âge de 16 ans et gravit les échelons dans l’univers de la banque pour être à 38 ans à la tête de sa propre banque. Statut qui le fait considérer comme une des plus grandes fortunes de son temps. En créant des fondations ce sera un moyen de dispenser son argent. Il créera dix fondations différentes entre 1893 et 1932 date de sa faillite.

Albert Kahn fait faillite en 1932. En 1936 c’est le département de la Seine devenu plus tard département des Hauts-de-Seine qui se porte acquéreur du domaine pour le contenant et le contenu ce qui justifie que tout a été conservé avant qu’il décède en 1940 à 80 ans, très seul. Il ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfant, il est mort dans la misère. Il était investi par sa mission pour que les gens vivent ensemble.

Rien n’était prévu pour sa succession, il était en train de mettre en place un comité de coordination dont les travaux avaient pour but de remettre les biens aux universités de Paris. En 1937 le jardin est ouvert au public.

Direction les jardins.

La rénovation des bâtiments patrimoniaux invite entre deux : intérieur et extérieur, entre collections d’images et collections végétales et le visiteur doit se placer dans une posture d’invité d’Albert Khan. Côté bâtiment qui donne sur les jardins, les matériaux en métal brossé et bois donnent l’esprit d’une architecture vivante avec une façade qui vit et qui change en fonction des heures de la journée. Notre parcours a été accompagné de chants d’oiseaux dans une atmosphère apaisante et sereine. Dans le village japonais traditionnel – espace de méditation – la taille des arbres en nuage ne doit pas bloquer le regard.

La maison de thé acquise lors d’un voyage au japon a été démontée, a traversé les mers pour arriver à Boulogne et être remontée.

Environ 2500 photos des différents jardins parcourus permet de reproduire les différents espaces. Les arbres sont de moins en moins contraints lorsqu’on avance dans le jardin. Les jardins à scènes paysagères sont au nombre de sept : La forêt bleue et le marais, La forêt dorée et la prairie, La forêt vosgienne (en souvenir de ses origines), Le jardin français et le verger – roseraie, Le jardin anglais, Le village japonais, Le jardin japonais contemporain.

L’espace de la fabrique des images offre une présentation ludique.

Les opérateurs ont des profils différents : photographes professionnels, docteur en géographie, professeur d’anglais. Ils utilisent un matériel de développement et de retouches.

La salle des plaques rayonnage contenant des boîtes qui contiennent l’origine des plaques autochromes et fond de films,….

Les pays documentés sont en grande partie consacrée à la France et aux pays d’Europe.

Les images conservées dans les boîtes et identifiées par le sigle AT restent à terminer.

Les expositions permanentes permettent de découvrir : La salle des plaques, La serre, La grange vosgienne, La fabrique des images, Le monde d’Albert Khan.

Les expositions temporaires se déroulent régulièrement.

Dans le jardin on réutilise les matériaux – pratiques vertueuses. Dix jardiniers à l’année travaillent pour ce domaine de 4 hectares.

Visite guidée des voies ferrées miniatures sous la Gare de l’Est

Dans les sous-sols de la Gare de l’Est, un incroyable réseau ferré miniature de plus de 600 mètres de voies – 3 réseaux ferrés miniatures – d’échelles différentes, des centaines d’aiguillages et des machines, fabriquées à la main avec minutie – locomotives à vapeur ou électriques, convois de marchandises et autres wagons, se visitent.

Ces réseaux, installées entre 1946 et 1955, appartiennent à l’Association Française des Amis des Chemins de Fer – AFAC – qui continue encore aujourd’hui à les développer et faire tourner les « petits trains ».

L’AFAC a été créée en 1929 par des possédés de modélisme. Elle édite une revue, gère une bibliothèque, organise des voyages et abrite les 3 réseaux miniatures. Elle est installée depuis 1938 – entre 1939 et 1944 les locaux ont été occupés. Á la libération les locaux sont récupérés et en 1947 on commence à construire 3 réseaux de 3 échelles différentes répartis en 2 salles.

L’AFAC a été créée en 1929 par des possédés de modélisme. Elle édite une revue, gère une bibliothèque, organise des voyages et abrite les 3 réseaux miniatures. Elle est installée depuis 1938 – entre 1939 et 1944 les locaux ont été occupés. Á la libération les locaux sont récupérés et en 1947 on commence à construire 3 réseaux de 3 échelles différentes répartis en 2 salles.

Les adhérents de l’AFAC (environ 1300) continuent à les développer et y font tourner leurs machines. Tout est conforme à ce qui existe sur le vrai réseau et tout est fait main par les adhérents.

Association loi 1901 à but non lucratif en dehors des réseaux (vitrines), on y trouve une salle de lecture ouverte tous les samedis aux membres 4000 ouvrages peuvent être consultés : livres consacrés aux chemins de fer. L’AFAC édite sa propre revue bimestrielle parle de l’actualité des chemins de fer, organise des visites d’ateliers, de métro et de chemin de fer.

Les échelles sont différentes pour les 3 réseaux :

Le Réseau « HO » : HO (lire H zéro) échelle 1 : 87è mathématiquement 2 fois plus petit que le O – échelle la plus démocratisée, celle qui c’est le plus développée donc avec plus de choix : marques et reproductions en terme de variétés de matériel reproduisent le meilleur rapport qualité prix en terme de détails, d’accastillage.

Le Réseau « O » dire zéro : échelle 1 : 43,5è ; élitiste de par sa taille et par ses dimensions nécessite un vrai travail d’ingénierie, l’assemblage nécessite des outils et requiert des connaissances. Échelle qui est limitée à cause de sa taille et du budget qu’il faut y consacrer.

Le Réseau « N » échelle 1:160è qui c’est beaucoup développé ces derniers temps – l’échelle Z confidentielle est reproduit par une seule marque Märklin « rail central » 1 : 220° matériel allemand

Au cours de la visite le guide a fait fonctionner les trains miniatures. Sur le réseau HO la signalisation est fonctionnelle ainsi que la caténaire. Les signalisations sont bien en place, la gare de Saint Aubin est reconstituée (rails, paysages, aiguillage terminus, chantier postal). Tout est détaillé.

Infos supplémentaires :

• plus un train est long mieux il freine – chaque wagon chaque locomotive freine plus que son poids,

• il y a deux principaux types d’alimentation électrique : le courant continue 1500 volts et avec les progrès technologiques on a commencé à électrifier avec le courant alternatif 2500 volts, le matériel peut être bi courant bi tension,

• tous les TGV sont au moins bi courant pour pouvoir circuler partout notamment en Europe, 1 TGV rame à vide pèse entre 300 et 400 tonnes

• il y a aussi un problème d’écartement des voies notamment dans la péninsule ibérique.

L’avenir avec un courant à 25000 volts reste une question coûteuse nécessitant d’énormes travaux.

Ce qui prime pour le conducteur c’est de connaître le matériel.

Une micheline c’est un auto rail monté sur pneus et rails pour améliorer le confort

Un wagon est réservé aux transports de marchandises, le terme correct pour les voyageurs c’est voiture.

Cabinet de curiosités Hôtel Salomon de Rothschild

Cette visite s’est déroulée en deux temps :

• l’extérieur avec les commentaires de l’histoire des lieux quelques siècles en arrière, l’accès à la Rotonde Balzac,

• la visite de l’hôtel particulier, uniquement le cabinet de curiosités, les autres pièces étant utilisées par des bureaux et des salles de réception.

L’hôtel s’appelle Salomon de Rothschild mais ce dernier n’a jamais habité ce lieu.

Adèle de Rothschild a fait construire cet hôtel entre 1874 et 1878, est morte en 1922 et lègue lieu et collection à l’État français.

Depuis 1922 ce legs a d’abord été administré par une fondation appelée fondation Salomon de Rothschild puis ensuite une autre fondation s’est substituée à cette fondation elle s’appelle la fondation nationale des arts graphiques et plastiques et maintenant se nomme « Fondation des Artistes » premier mécène privé de l’art et de la création artistique et de l’art contemporain en France. Elle soutient les artistes depuis les écoles d’arts jusqu’à leur disparitions.

Revenons sur l’histoire de ce lieu et celle de sa construction. Au 18è siècle cette parcelle de quatre hectares a été aménagée sous forme de « chartreuse », grande villa qui avait l’apparence rustique mais dont l’intérieur était richement décoré et meublé et qui appartenait à Nicolas Beaujon. Sous Louis XV, ce dernier était financier et banquier du roi ainsi que celui de Mme Du Barry il vivait à l’hôtel d’Évreux actuel Palais de l’Élysée.

Il venait en vacances, ici, se reposer il y avait cette maison et plusieurs « fabriques ».

Juste avant de mourir Nicolas Beaujon a demandé à son architecte de construire une chapelle la chapelle Saint Nicolas qui était dévolue à sa personne mais aussi à l’hospice Beaujon (fondé par Nicolas Beaujon) qui était tout proche.

Il meurt deux ans après avoir fait construire sa « folie ». Les colonnes de la chapelle sont en partie sur le terrain mais plus la chapelle. Après sa mort, veuf et sans enfants, possédant une très grande collection d’œuvres d’art, le terrain va être morcelé en différentes parcelles et différents propriétaires.

En 1845, l’un d’eux va acheter une partie de ce terrain, c’est Honoré de Balzac, et acquérir « l’appartement des bains » donnant sur la rue Balzac dans l’idée d’y loger son épouse. Ils vont s’y installer pendant cinq mois. En 1850 Balzac meurt. Éva Hanska (épouse de Balzac) va continuer à habiter cette maison. La chapelle subsiste à cette époque et cette dernière va faire construire un hôtel particulier.

La base du rez-de-chaussée de la rotonde Balzac correspond à l’hôtel particulier que Éva Hanska veut faire construire pour sa fille et son gendre.

Adèle de Rothschild commence les travaux en 1874 et propose à Éva Hanska d’acheter l’appartement des bains avec le bénéfice d’usufruit. Cette dernière va mourir rapidement ce qui fait qu’Adèle de Rothschild va récupérer l’ensemble. Elle fera démolir la chapelle qui était très abîmée. Elle veut rendre hommage à Honoré de Balzac et comme l’hôtel particulier pour le gendre d’Éva n’a pas pu être terminé, car il est mort de démence, elle va créer ce lieu qui porte le nom de « La Rotonde Balzac ».

Adèle aménage dans l’hôtel particulier après la mort de son mari Salomon qui meurt à 29 ans d’une crise cardiaque. Adèle va se retrouver avec une collection immense d’œuvres d’art qui ont été acquises pendant les trente derniers mois de vie de son mari.

Elle désire un lieu qui peut accueillir les collections de son mari ainsi que celles de son père Karl Edmond de Rothschild. Dans la famille Rothschild c’est un sport de collectionner les œuvres d’art. Ce lieu correspond donc à une sorte de mémorial en l’honneur d’Honoré de Balzac et en souvenir de son mari et de son père.

Descriptif de la Rotonde : l’architecture extérieure en est pierre calcaire de l’Oise. Restaurée à l’extérieur en 2019 la façade a un bel éclat, de chaque côté de l’encadrement de la porte des visages de femmes sont sculptés.

Á l’intérieur deux très belles portes en marqueterie sont du 18è siècle. Elles proviennent de l’appartement des bains – ce sont des portes décoratives. Des soieries japonaises dans les lambris des murs datent du 19è : oiseaux – végétaux – papillons.

Á l’intérieur des œuvres en réduction sont en bronze : Apollon et l’amour – l’Amour et Mercure œuvres de François Duquesnoy – torsion du corps en mouvement – réduction de grosses sculptures en marbre qui sont à Versailles – allégories des quatre éléments : feu-terre-air-mer – allégories du vent, dieu du vent avec des ailes – enlèvement de Proserpine par Pluton – statue équestre représentant Louis XV – luminaire en forme de cage à oiseaux naturalisés – buste d’Honoré de Balzac.

Le président Paul Doumer a été assassiné le 6 mai 1932 à l’hôtel Salomon de Rothschild.

Adèle de Rothschild va habiter l’hôtel et présenter les collections de son père et de son mari, et vivre une vie de demi-mondaine. Elle a 23 ans quand son mari meurt. Elle a une fille. Adèle va s’inspirer du château des parents de Salomon à Ferrière-en Brie pour son hôtel, elle recevait à dîner et faisait partie des associations d’œuvres de charité.

Dans la salle du cabinet de curiosités sont entreposés environ 400 objets – accumulation d’objets acquis par Salomon de Rothschild en deux ans. Il a acheté pour deux millions de francs d’or d’œuvres d’art, objets assez inégaux certains sont des copies et d’autres sont authentiques.

Au plafond : tapisserie « chancellerie » qui représentent les armes de Louis XV

Les vitraux suisses et néerlandais datent des 16è et 17è siècles.

La cheminée est en marbre bleu de turquin.

L’œuvre majeure est de style rocaille.

On y voit une allégorie de l’astronomie.

Sur la cheminée se trouvent des objets en symétrie : gourdes de pèlerinage, bras de lumière style Louis XV et un grand miroir vénitien, le mur avec un fond couvert de cuir estampé à la feuille d’or et à la feuille d’argent.

Se trouvent aussi dans cette pièce, une petite tête alsacienne sculptée par Auguste Rodin , un bureau Mazarin (celui d’Adèle) , une barbotine de la renaissance italienne de la dynastie Della Robbia qui est de la terre cuite émaillée, une vitrine avec de la porcelaine chinoise de la famille rose 18è, un écritoire vénitien du 17è avec des incrustations en ivoire et nacre.

Dans une autre vitrine les objets sont en jade provenant de Chine, Japon, Birmanie – vases en bronze en jade – bouddha de la médecine en jade.

Les armes, épées, arquebuse à rouet, sabres samouraïs Katana en laque et en bronze, fusil en ivoire ornent les murs. Deux grands plats en porcelaine japonaise, un brûle parfum en émail cloisonné sont exposés. On y trouve aussi des objets du début du 20è : douilles d’obus artisanat des tranchées.

Aujourd’hui la façade principale de cet hôtel particulier donne sur un jardin devenu public et entretenu par la ville de Paris.

Par ses missions, le Conseil d’État est l’un des piliers de l’État de droit. D’une part, il tranche les litiges qui opposent les citoyens, entreprises et associations aux administrations. D’autre part, il propose au Gouvernement et au Parlement des améliorations pour sécuriser les lois et réglementations, avant qu’elles ne soient votées ou entrent en vigueur.

Par ses missions, le Conseil d’État est l’un des piliers de l’État de droit. D’une part, il tranche les litiges qui opposent les citoyens, entreprises et associations aux administrations. D’autre part, il propose au Gouvernement et au Parlement des améliorations pour sécuriser les lois et réglementations, avant qu’elles ne soient votées ou entrent en vigueur.

Le Conseil d’État est l’héritier du Conseil du Roi sous l’ancien régime. Depuis 1799 il porte ce nom et joue le rôle de conseiller juridique du gouvernement. Un ordre de juridiction spécial écrit à la Révolution qui a pour particularité de gérer les litiges entre l’administration et les administrés. Ceci n’existe qu’en France. En quelque sorte il joue le rôle de cassation (dernier recours) pour veiller à la bonne exécution des décisions de justice.

Le Conseil d’État est composé de 300 membres dont les deux tiers sont en activité au sein du Conseil et un tiers à l’extérieur. Pour être au Conseil d’État, il faut réussir le concours de l’ENA devenu l’Institut national du service public (INSP) en 2021. Quatre à six lauréats par an entre dans cette institution. Ils sont d’abord auditeurs, puis traitent les requêtes pour ensuite devenir conseiller. Douze conseillers sont nommés par le gouvernement pour quatre ans mais ne peuvent intervenir qu’à titre consultatif. Dans l’effectif on compte un quart de femmes.

Lorsque le Conseil d’État est saisi pour avis, la question est renvoyée à l’une des cinq sections administratives : intérieur, finances, sociale, travaux publics et administration.

Quelles sont les juridictions administratives ? Tribunal administratif, cour d’appel, Conseil d’État sont les trois principaux niveaux de juridiction de l’ordre administratif.

Un peu d’histoire

Du Palais du Cardinal Richelieu à Louis XIV, à la résidence de la famille d’Orléans, en passant par Louis le Gros, Philippe Égalité, Napoléon, la conférencière nous a restitué l’histoire mouvementée du Conseil d’État.

Le Conseil d’État occupe l’aile principale du Palais Royal depuis1875. Les projets de transformation de cette vénérable institution s’échelonnent sur quatre siècles.

Tout le long de la visite on trouve des marques de presque toutes les époques.

Le Palais Royal lieu de pouvoir dans la ville se trouve juste à côté du théâtre de la comédie française et du jardin. Il mérite mal son nom car il a été royal que pendant onze ans de 1643 à 1654, on devrait plutôt l’appeler le Palais de la famille d’Orléans qui va le faire construire, l’habiter et y vivre pendant 165 ans.

Entrons dans l’édifice, dans le hall d’honneur une partie en plein air donne directement au jardin, au sol on y trouve la date des travaux réalisés par Fontaine pour le futur roi Louis Philippe au 19è siècle, l’essentiel du visible de la construction date du 18è siècle. Pierre Contant d’Ivry architecte va travailler pour le Roi Philippe d’Orléans. Auparavant le premier palais a été construit par Armand Jean du Plessis le Cardinal de Richelieu, détruit et reconstruit plutôt de style néo-classique et rococo.

Palais Cardinal – titre de cardinal obtenu pour avoir aidé à la réconciliation de Louis XIII et de sa mère Marie de Médicis. En 1622 il quitte les halles et va acheter l’hôtel de Rambouillet. Il va faire construire un palais avec un extérieur sans éclats et un intérieur avec beaucoup de richesses et de décorations. Á sa mort il lègue le palais à Louis XIII.

Louis XIV affectera ce lieu à son frère. Louis Philippe d’Orléans s’installe en 1742 (appelé Louis le Gros) et devient duc d’Orléans à la mort de son frère et c’est ce dernier qui va entreprendre les plus gros travaux grâce à l’héritage de sa tante. Á cette époque, ce lieu est un peu l’anti Versailles car on y fait la fête.

Le Palais Royal sous le second empire. Lorsque Napoléon le récupère, il va affecter l’aile est à son oncle Jérôme Bonaparte, – occupé aujourd’hui par le Ministère de la Culture – le corps central à son cousin Joseph Charles Paul fils du roi Jérôme dénommé Prince Napoléon.

Le grand escalier tournant dit à l’impériale fait 30 mètres de largeur. La coupole qui domine la cage d’escalier s’élève à 26 mètres de hauteur pour capter la lumière et accroitre l’impression de hauteur. La rampe en fer poli et cuivre doré aurait été dessinée par le sculpteur Jean Jacques Caffieri et réalisée par le ferronnier d’art et serrurier Corbin en même temps que l’escalier au 18è siècle. Elle est ornée de rosaces, de pommes de pin, et de têtes de faune. Á la hauteur du premier étage, on aperçoit, au centre deux L, chiffres de Louis-Philippe, duc d’Orléans (1725-1785) à l’initiative de ces travaux. On y voit aussi, un trompe l’œil impressionnant de profondeur, sur les côtés des colonnes ioniques et statues sur pieds et plusieurs figures féminines en tenue antique. Au sol en marbre blanc de carrare et noir, une rose des vents date de l’époque de l’architecte Pierre Fontaine, les armes de la famille d’Orléans et deux renommées représentant la victoire et la générosité ornent cet espace.

Nous entrons dans la salle des contentieux : salle d’assemblée où les gens siègent. Au plafond figurent des attributs du droit et de la force. Dans cet espace, le bureau du président, un tableau d’une allégorie du droit, une cheminée en bois de noyer et un tableau de la loi avec une inscription « chacun son dû » servent de décors.

Dans le salon bleu, un tableau de Napoléon visitant le Palais Royal et refusant les plans de l’architecte Beaumont de Lomagne.

La salle du tribunal des conflits sorte de salle de jugement siège environ dix fois par an. Elle a été créée en 1848 supprimée en 1852 et rétabli en 1872.

Elle a une forme elliptique avec un décor 19è, des fresques grisaille et en trompe l’œil, des médaillons qui représentent les quatre saisons et des panneaux représentants les quatre éléments.

Dans l’aile Montpensier, on voit un tableau de Cambacérès Marie-Jean-Pierre-Hubert Grand maître de cérémonie, au-dessus de la cheminée une allégorie représente la justice avec une femme portant une robe et une tunique doublée d’hermine qui tient une main de justice, un autre personnage tient un miroir symbole de prudence et vérité, une épée autre symbole de justice et une autre femme écrivant la sentence.

La salle d’assemblée générale est la plus grande et la plus spectaculaire. Les décors des murs sont des tableaux de la « la France laborieuse », travail aux champs, labeur urbain, commerce, travail intellectuel. Les fauteuils verts sont des gondoles. Au plafond une verrière donne une belle lumière. Tout le long une frise en hauteur est empreinte de symboles (entre-autre des cariatides à chaque coin de la pièce avec des enfants qui tiennent des palmes).

Les sections sont réparties ainsi :

L’intérieur : justice, police, immigration, éducation, culture

Finances : affaires économiques ou étrangères

Travaux publics : agriculture, équipement, transports

Sécurité : emploi, solidarité, santé

Le rapporteur analyse chaque mot et présente les conclusions à la section pour les remettre au représentant du ministre avant une discussion générale.

La bibliothèque a failli disparaître au 19è siècle, elle date de l’installation du prince Napoléon et de l’Impératrice Marie-Clotilde de Savoie.

La chapelle est de style Eugène Viollet le Duc, la vierge a disparu pendant la guerre et les décors rappellent les symboles de l’époque de création : aigle royal tenu par un ange – vitraux avec la croix blanche symbole de la maison de Savoie.

Musée de la Légion d’Honneur et des ordres de chevaleries

En 1925, le général Dubail, alors grand chancelier de la Légion d’honneur, crée le musée afin de rendre hommage à la gloire des Français et des étrangers éprouvés par la Grande Guerre. Installé dans une aile de l’Hôtel de Salm, construit à la fin du XVIIIe siècle et devenu le siège de la Légion d’honneur en 1804, le musée présente une collection unique de décorations couvrant mille ans d’histoire à travers le monde. Par sa triple dimension historique, artistique et sociologique, il s’adresse aussi bien au grand public qu’aux passionnés de phaléristique.

LES ORDRES CHEVALERESQUES RELIGIEUX ET MILITAIRES

Á l’époque des croisades une communauté de chevaliers voit le jour. L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, un des plus anciens, avec la double mission de soigner les malades et de défendre la Terre sainte. La marque, la croix blanche à huit pointes, dite de Malte, a servi de modèle à la plupart des ordres européens.

LES ORDRES ROYAUX

En France, plusieurs ordres royaux ont rythmé l’histoire de l’Ancien Régime : Saint-Michel, créé par Louis XI en 1469, le Saint-Esprit, institué par Henri III le 31 décembre 1578 et Saint-Louis, fondé par Louis XIV en 1693. Ce dernier servit de modèle à Bonaparte pour la création de la Légion d’honneur.

LA LÉGION D’HONNEUR

Après la Révolution et la suppression de toutes les marques distinctives, armes de récompense et armes d’honneur sont les premières étapes qui conduisent à la création de la Légion d’honneur par Bonaparte. Cette institution de mérite, qui réunit le courage des militaires et le talent des civils, devait former la base d’une nouvelle société. Devenu empereur, Napoléon en fixe les insignes le 11 juillet 1804 : une étoile à son effigie avec, au revers, l’aigle impérial et la devise Honneur et Patrie. L’étoile de la Légion d’honneur et son ruban rouge ont traversé tous les bouleversements politiques. L’effigie ornant son centre s’est adaptée : Empire, Royauté, République… mais sa signification est restée fidèle aux vœux de son créateur. Elle désigne aujourd’hui, comme autrefois, une élite vivante au service de la Nation.

LES COLLIERS DE LA LÉGION D’HONNEUR

Au cœur du musée sont réunis les trois colliers de la Légion d’honneur qui symbolisent l’universalité de l’ordre. Leurs maillons illustrent les activités d’excellence de la Nation, tant civiles que militaires. Sous le Premier Empire, le collier fut porté par l’empereur, les princes de sa famille et quelques grands dignitaires. La III République créa un nouveau bijou et en fit l’insigne de fonction du grand maître, le président de la République, qui est le seul à le recevoir. Le revers des maillons est gravé des noms des présidents qui se sont succédé à la tête de l’ordre. Le collier actuel, réalisé à l’initiative du musée en 1953, est présenté par le grand chancelier au nouveau président le jour de son investiture.

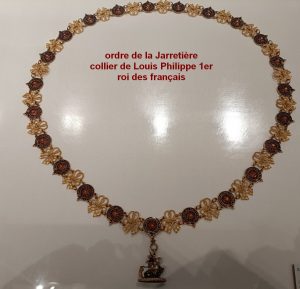

LES ORDRES EUROPÉENS

Certains des plus anciens, comme l’ordre de la Jarretière, la Toison d’or ou l’ordre de l’Éléphant, sont encore décernés de nos jours, pérennisant des traditions séculaires.

LES ORDRES DU MONDE

Les pays d’Amérique, d’Afrique et d’Asie élaborent progressivement leur propre système de récompenses inspiré des modèles européens. L’ordre de l’Éléphant blanc est une des plus anciennes distinctions du royaume de Siam. Sa symbolique très orientale associe la couronne rayonnante siamoise, deux ombrelles princières à cinq niveaux et des pointes rouges émaillées représentant les pétales de fleur de lotus d’où naquit l’éléphant blanc selon la tradition hindouiste.

LA MÉDAILLE MILITAIRE

La Médaille militaire, créée le 22 janvier 1852 par le prince Louis Napoléon, futur Napoléon III, a une place particulière dans les décorations françaises. Réservée aux soldats et sous-officiers dont elle récompense actes de courage et longues années de service, elle peut être remise exceptionnellement aux grands chefs militaires. Son histoire se confond avec l’histoire militaire de la France. C’est également sous le Second Empire que sont créées les premières médailles commémoratives dont le principe perdure jusqu’à nos jours.

LES DEUX GUERRES MONDIALES

Pendant la Première Guerre mondiale, est créée la Croix de guerre destinée à honorer, sur le champ de bataille, les actes de bravoure. Pour les Poilus, elle forme avec la Légion d’honneur et la Médaille militaire, une trilogie de la gloire. Elle est le modèle des croix créées dans le cadre des conflits postérieurs. Le général de Gaulle institua, le 16 novembre 1940, l’ordre de la Libération pour récompenser de manière exceptionnelle ceux qui œuvraient pour libérer la France. Cet ordre ne comprenait qu’une seule classe : les compagnons. Le seul grand maître en fut le général de Gaulle.

L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Créé par le général de Gaulle le 3 décembre 1963, un an après la promulgation du code réformant la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite a rendu possible l’harmonisation du système des décorations françaises. Il a pris le relais de nombreux ordres ministériels dont seuls subsistent les Palmes académiques, le Mérite agricole, le Mérite maritime et les Arts et lettres. Réservé aux services distingués civils et militaires, l’ordre national du Mérite a permis de nuancer la notion de mérite et d’adapter les récompenses aux nouvelles exigences du monde contemporain.

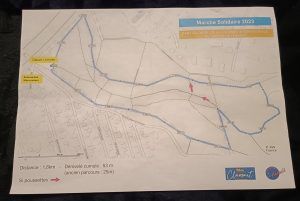

Dans le cadre de la « journée internationale du cancer de l’enfant » ce mercredi 15 février 2023, une marche solidaire était organisée dans le bois de Clamart – 2.5 km environ. En partenariat avec la municipalité, l’association Clamart Accueil, a participé activement à cette marche avec les accompagnateurs de marches et de nombreux marcheurs qui se sont joints à des centaines d’enfants des centres de loisirs et de l’école municipales des sports.

Dans le cadre de la « journée internationale du cancer de l’enfant » ce mercredi 15 février 2023, une marche solidaire était organisée dans le bois de Clamart – 2.5 km environ. En partenariat avec la municipalité, l’association Clamart Accueil, a participé activement à cette marche avec les accompagnateurs de marches et de nombreux marcheurs qui se sont joints à des centaines d’enfants des centres de loisirs et de l’école municipales des sports.

Cette 2ème édition, par une journée ensoleillée, a été un moment inoubliable, de sensibilisation, de partage, d’émotion, de convivialité intergénérationnelle.

Les enfants sont venus apporter leurs dessins, pour l’opération portée par la Fondation L’Adresse au profit de l’UNAPECLE,  les stands des partenaires, salariés et bénévoles engagés pour faire avancer la recherche et l’accompagnement des enfants malades et des familles.

les stands des partenaires, salariés et bénévoles engagés pour faire avancer la recherche et l’accompagnement des enfants malades et des familles.

Opération à renouveler sûrement l’an prochain………….

le parcours

Château de Rambouillet, la laiterie et la chaumière aux coquillages

Une promenade au cœur de l’histoire

Nous avons découvert les appartements du 18è siècle, la salle à manger du G6, la salle des marbres, les appartements des chefs d’États étrangers et la chambre de leur délégation qui est non accessible aux visiteurs individuels. Puis, après une petite marche dans le parc, nous nous sommes rendus à la laiterie et enfin à la chaumière aux coquillages.

Nous avons découvert les appartements du 18è siècle, la salle à manger du G6, la salle des marbres, les appartements des chefs d’États étrangers et la chambre de leur délégation qui est non accessible aux visiteurs individuels. Puis, après une petite marche dans le parc, nous nous sommes rendus à la laiterie et enfin à la chaumière aux coquillages.

Résidence prestigieuse, le château de Rambouillet a vu passer entre ses murs les plus grands personnages de notre Histoire tels François 1er, Louis XVI, Napoléon 1er ou encore nos présidents de la République. Il offre aux visiteurs, par la grande variété de ses décors et la singularité de son architecture, un incroyable voyage à travers le temps.

Le vieux château où est mort François 1er en 1547, est acheté en 1706 par le comte de Toulouse, fils de Louis XIV et de Mme de Montespan. Il l’agrandit et en aménage les appartements. Son fils le duc de Penthièvre, reprend les jardins et crée la chaumière aux coquillages. En 1783, le roi Louis XVI grand amateur de chasse, achète le domaine à son cousin et fait édifier la laiterie de la Reine pour Marie-Antoinette. Au début du 19è siècle, Napoléon 1er y aménage des appartements. Á partir de 1886, le château devient la résidence d’été des Présidents de la République. La visite a permis d’évoquer ces différentes époques.

Le salon de réception constituait le grand cabinet ou salon des jeux de la comtesse de Toulouse. Les initiales de Marie-Victoire Sophie de Noailles, finement sculptées dans le bois, sont présentes sur les boiseries au-dessus des fenêtres. Tout au long de son histoire, cette pièce conserve sa vocation de salon et de salle de jeux. Elle est par exemple utilisée comme salle de billard sous Louis XVI, comme salle de réception sous Félix Faure (1898-1899) ou encore comme salon de musique sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954).

L’actuelle tapisserie tissée aux Gobelins en 1791, fut installée au château de Rambouillet sous la présidence de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing. Elle offre deux scènes tirées de l’œuvre de l’artiste François Boucher représentant Vénus sortant des eaux et Psyché contemplant l’amour endormi.

L’oratoire est une chapelle de dimensions restreintes, généralement située dans une maison particulière. Cette salle servait à l’origine de cabinet de jeux. Elle est transformée en chapelle par le fils du comte de Toulouse, le duc ce Penthièvre, un homme très pieux.

Le cabinet de travail du Président, utilisée comme bureau par les Présidents de la République de 1895 à 1939, cette vaste pièce était à l’origine la chambre à coucher de la comtesse de Toulouse.

La salle à manger du G6. Entre le 15 et le 17 novembre 1975, le château de Rambouillet sert de cadre au premier G6 organisé par le Président Valéry Giscard d’Estaing. Sont présents pour la France, Valéry Giscard d’Estaing, pour les USA Gérald Ford, pour l’Allemagne de l’Ouest Helmut Schmid, pour l’Italie Aldo Moro, pour le Japon Takeo Miki et enfin pour le Royaume Uni Harold Wilson.

Afin d’évoquer cet événement majeur de l’histoire, la table de la salle à manger a été restituée selon les usages et le protocole observés à cette époque, avec le concours des services de l’Élysée et du Mobilier National.

La salle des marbres : aménagé pour le comte de Toulouse, vers 1706-1708, avec un riche décor constitué de plaques de marbre du Languedoc : la salle a été dépourvue de son mobilier sous la Révolution.

La laiterie de la Reine : elle fut bâtie à la demande de Louis XVI en 1787, il souhaitait offrir une surprise à Marie-Antoinette. Elle illustre la mode des laiteries d’agrément inspirée par le retour à la nature prôné par Jean-Jacques Rousseau. La salle de fraîcheur propose une mise en scène d’une sculpture représentant Jupiter enfant nourri par Amalthée.

La chaumière aux coquillages : entre 1779 et 1781, le duc de Penthièvre petit-fils du Roi Louis XIV, fait aménager sur son domaine de Rambouillet un jardin à la toute dernière mode : un jardin anglo-chinois. Le nouveau parc est parsemé de petites constructions pittoresques appelées « fabriques » et destinées à surprendre le promeneur et lui offrir une halte bienvenue : un kiosque chinois, un ermitage et une petite chaumière. Selon la tradition, cette dernière serait un cadeau pour la princesse de Lamballe belle-fille du duc de Penthièvre. Avec son toit de chaume et les fémurs de bœuf plantés dans ses murs, la chaumière imite les constructions paysannes. La pièce est un salon circulaire surmonté d’une coupole et présente un somptueux décor de coquillages, de nacre, de pâte de verre et d’éclats de pierre et de marbre.

la laiterie de la Reine

cabinet de travail

la chaumière aux coquillages